来源:中国食品报 时间:2014-03-25 07:46:08 热度:1202 播放

本报记者 刘艳芳

国务院办公厅于2月10日发布的《中国食物与营养发展纲要(2014—2020年)》(以下简称《纲要》),是我国政府制定的第三部关于食物和营养的纲领性文件。为了更好地领会其精神,贯彻落实《纲要》提出的政策措施,推动我国营养事业的发展,中国营养学会和中国疾病预防控制中心营养与食品安全所于日前举办了《纲要》解读研讨会。国家食物与营养咨询委员会顾问、中国农业科学院信息研究所名誉所长梅方权教授,中国疾控中心营养与食品安全所副所长马冠生研究员,中国营养学会学术交流委员会主任委员、中国疾控中心营养与食品安全所杨晓光研究员,农业部食物与营养发展研究所副所长王东阳研究员分别做了特邀报告,在中国营养学会理事长杨月欣研究员的主持下,来自国内营养界的著名专家、学者以及来自医疗卫生、科研院所、企业研发部门的代表共计150位与会者,就《纲要》的内容进行了深入的探讨和交流。

《纲要》把保障食物有效供给、促进营养均衡发展、统筹协调生产与消费作为主要任务,着力推动食物与营养发展方式转变。

——新版《纲要》的编制背景是怎样的?

第二部《中国食物与营养发展纲要》颁布以来,我国农产品综合生产能力稳步提高,食物总量供需实现了基本平衡,全民营养健康状况得到了改善。但也出现了一系列问题,必须引起高度重视。第一,我国的食物生产不能适应营养的需求,食物品种有待优化。从农产品来看,优质食用农产品比重偏低。优质食物像奶类和豆制品的产业有待进一步的发展。另外,食品加工过细,不但不适应居民的营养需求,还造成食物浪费。第二,居民营养状况面临营养不足与营养过剩的双重挑战,无论是城市还是农村的居民都存在营养不均衡的状况,并且营养状况存在地区差异。一方面在城市地区,由于生活方式和膳食摄入变化造成营养过剩,使营养相关慢性病如高血压、糖尿病近年来呈快速发展趋势;而在贫困地区,营养缺乏却是突出的问题,如低出生体重、贫血及其他微量营养素的缺乏还保持在比较高的水平。第三,居民营养与健康知识缺乏。尽管广大居民对营养健康的需求越来越强烈,但公众的营养健康素养还是处于较低水平。营养知识的缺乏,导致错误的健康行为。比如,在农村地区有的居民把自家产的鸡蛋、大豆、水果到集市卖钱来买方便面、膨化食品给孩子吃;有些城市居民觉得食物越贵越好。这些不合理的饮食行为和生活方式不仅造成了食物资源的浪费,同时也影响整个国民健康水平。

以上问题的存在,严重阻碍了我国居民营养状况的改善。为了针对性地解决这些问题,顺应社会经济发展和城乡居民期待,《纲要》绘制出从现在到2020年的我国食物与营养发展新蓝图,旨在引导我国食物结构调整和优化;促进生产、消费、营养协调发展;倡导健康、文明饮食文化,形成合理膳食模式,提高国民素质和健康水平。

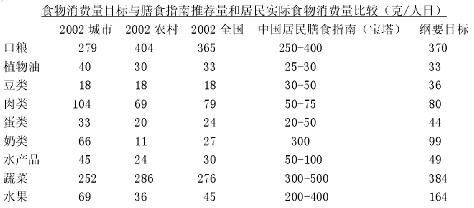

《纲要》明确提出了3个层次的发展目标,即食物消费量目标、营养素摄入量目标、营养性疾病控制目标。

——这些目标的制订基于怎样的考虑?依据是什么?

营养目标满足人体营养素需要,是制定合理食物消费的基础;营养素的摄入是通过食物摄取来实现的,合理的食物消费才能保证营养素的充足摄入量;合理的膳食营养既有利于消除营养不良现象,又有利于控制营养性相关疾病的增长。所以,食物消费量目标、营养素摄入量目标、营养性疾病控制目标,既各自独立、清晰具体(有明确数字的指标有19个),又紧密相连、互为支撑。

按照食物消费量目标值估算,中国居民的能量(2300千卡)、脂肪(73克)、维生素B1(1.2毫克)、维生素B2(1.1毫克)、维生素C(122毫克)、维生素A(802微克)的摄入都基本达到推荐水平,锌达到13毫克,铁24毫克,差的就是钙(531毫克),谷类供能比(52.6%)超过50%的水平,碳水化合物331克,碳水化合物供能比56.8%,脂肪供能比控制在30%以内(29.2%),蛋白质84克,优质蛋白比49.5%,蛋白质供能比为14.9%,可以说,能够达到比较理想的营养素摄入量目标。

这些发展目标的制定,依据有三方面:首先,从营养科学和研究成果看,什么是比较理想的营养摄入,什么是比较理想的膳食模式?但是,理想的膳食模式(膳食宝塔)要逐步接近,一蹴而就是不现实的,要兼顾实际的食物生产能力和居民现在实际的食物摄入水平等现实情况。

食物消费量目标中的奶类指标对此有充分体现。奶类营养成分齐全,组成比例适宜,容易消化吸收,是膳食钙质的极好来源。西方国家的不少人对奶类制品持负面态度,这是因为西方居民摄入量过多所致。任何一类食品都有合理数量,过量吃有害,不代表适量吃也会有害。研究证实,在相当于每日300克牛奶的摄入量水平内,奶类不会给健康带来损害,而在0—200克的消费量范围内,牛奶和发酵奶对健康的促进作用最为肯定,包括有利于控制血压、预防中风、预防糖尿病、预防肥胖,并有效改善钙、维生素A、维生素B2不足等我国居民普遍存在的营养缺乏问题。奶类无疑需要大力提倡,但《纲要》中的奶类年人均消费量是36公斤,仅相当于每人每天99克牛奶。之所以如此,一是消费现状使然,我国城乡居民平均每标准人每日奶类制品摄入量为26.5克,就算是城市也不过65.8克;二是受制于生产能力,奶类是目前唯一一个国内生产能力不能满足目标需要量的食物品种。

这种对理想与现实的权衡也体现在食用油消费目标的制订上。中国居民的脂肪摄入过多是个比较突出的问题,尤其是烹调油用量特别高,1982年、1992年和2002年每标准人每日的脂肪摄入分别为48克、58克和76克。如今,随着减盐限油措施的宣传推广,大城市的烹调油用量降了5克左右,但离合理范围仍有很大差距。中国营养学会2007年制订的《中国居民膳食指南》提出,烹调油用量每人每天不超过30克。考虑到平均摄入量仍有40克之多,而达到合理范围不可能一步到位,所以《纲要》提出每人每天33克。

“营养素摄入量目标”中的能量摄入量较之上一部纲要的2400千卡有所降低,为全国人均每日摄入能量2200—2300千卡。维持健康体重需要考虑两方面:吃了多少,消耗了多少。从1982到1992再到2002年,无论是城市还是农村居民,实际的能量摄入都呈下降趋势,但由于体力活动很少,中国人还是在不断地发福,城乡已有近一半人超重肥胖。平均能量摄入的制订,既考虑了满足人体维持正常生理功能和日常活动的需求,又考虑了控制能量过剩,以避免产生超重和肥胖。这是一个平均水平,对于活动量大、劳动强度比较大的人群,应适当上浮;而活动量少、劳动强度低的人群,应适当下调。

蛋白质摄入量的制订则体现出了一种人性化。2002年我国居民蛋白质摄入量为每标准人每天65.9克,从营养需求来讲,我国成年人膳食蛋白质摄入达每人每公斤体重1克就够了。但食物不仅仅是营养来源,还是一种享受,一种生活水平的代表。在合理的范围内,多吃一点动物性食物,可以满足人们对生活水平提高的需求。所以,《纲要》提出人均每日蛋白质摄入量78克,同时强调优质蛋白质比例占45%以上。

营养性疾病的控制有两个指标:一是5岁以下儿童生长迟缓率控制在7%以下,一是全人群贫血率控制在10%以下。5岁以下儿童生长迟缓率不仅仅是一个营养指标,还是衡量社会发展的一个重要指标。贫血率也是这样,如果控制在10%以下,则这个一直困扰着我们的公共卫生问题,就可以不再成为公共卫生问题。实现这两个目标,则意味着我国基本消除营养不良现象,达到中等发达国家营养健康水平。这些目标是符合实际的,2010年我国5岁以下儿童生长迟缓率为9.9%;但同时也要看到难度所在——城乡差距,2010年全国贫困地区5岁以下农村儿童生长迟缓率为20.3%。

相对于基本消除营养不良现象的控制目标,实现居民超重、肥胖和血脂异常率的增长速度明显下降的控制目标任务艰巨,但对于这一目前及今后都是严重危害我国居民营养健康的突出问题,必须花大气力来解决,才能避免产生经济发展、生活水平提高而健康水平却下降的现象。

《纲要》把重点产品、重点区域、重点人群作为突破口,其中,重点产品包括优质食用农产品、方便营养加工食品、奶类与大豆食品;重点区域包括贫困地区、农村地区、流动人群集中及新型城镇化地区;重点人群包括孕产妇与婴幼儿、儿童青少年、老年人。

——这些发展重点的确定有着哪些缘由?

优质食用农产品被放在“重点产品”的首位,体现了当前解决无公害绿色食品供需矛盾的重要性,而另一重点发展产品——方便营养加工食品概念的提出,则是因应消费行为的变化。如今,生活节奏加快,越来越多的家庭不愿意在厨事上花费太多时间,对方便快捷的成品或半成品需求加大。但需要强调的是,营养方便加工食品,定位是“方便”,落脚点在“营养”上,不能简单地理解为快餐。至于发展奶业与大豆产业的重要性更是不言而喻,我国城市居民每标准人每日奶类制品摄入量为65.8克,农村为11.4克,均低于中国居民平衡膳食宝塔的建议摄入量300克,而中国未来奶类的发展目标将会稳定在接近70公斤的水平上,因此要继续推动发展奶牛养殖业。大豆是我国居民膳食中优质蛋白质的重要来源,但居民大豆的直接食用量长期处于低水平,平均每标准人每日干豆类摄入量为4.2克,豆制品摄入量为11.8克,远低于中国居民膳食宝塔的建议摄入量50克。

优先关注的3个重点区域,体现了“十八大”提出的正义、公平。我国长期以来的发展呈现城乡二元结构,存在着很多历史遗留问题,营养也如是。由于食物消费不合理,比如腌菜摄入较高、奶及奶制品摄入不足、蔬菜水果摄入量不足,我国农村地区居民中微量营养缺乏依然存在,如钙摄入不足、维生素A摄入不足、铁缺乏等。与此同时,农村成年居民中,超重和肥胖、营养相关慢性病的患病率呈现增高趋势。

目前,我国已经进入了人口流动迁移最为活跃的时期。《中国流动人口发展报告2013》指出,2012年我国流动人口数量达2.36亿人,相当于每6人中有一个流动人口。流动人群育龄女性和孕妇的营养知识水平不高,流动人群的婴儿喂养状况存在不合理之处,流动儿童存在营养不均衡问题和贫血状况。有调查显示,外来务工人员子女的身高和体重均值均低于全国学生的总体水平,营养不良率、超重和肥胖率较之全国学生总体水平也较高。城镇化使村民变成社区居民,生活环境和生活习惯等全面改变,其营养健康素养却未随之改变。

优先改善孕产妇与婴幼儿、儿童青少年、老年人的营养,是因为这3类人群覆盖了生命全周期的营养改善。

生命早期(从怀孕至儿童出生后2岁),是决定儿童一生营养与健康状况的最关键时期。孕期营养不良可以导致母亲孕期增重不足、贫血、先兆子痫等妊娠并发症,增加孕产妇患病和死亡的风险,增加新生儿早产、低出生体重儿和先天畸形等的发生。孕期铁缺乏和钙缺乏会增加孕产妇死亡的风险,但孕妇和乳母恰恰是贫血高危人群。2002年孕妇和乳母贫血患病率分别为28.9%和30.7%,2006年孕妇贫血患病率仍高达38%。

中小学时期是儿童少年智力和体格发育的重要阶段,也是行为和生活方式发展和形成的关键时期。儿童期营养不良,将严重影响后期人力资本发展,阻碍智力发育及劳动生产力的提高,带来沉重社会经济负担。但目前我国5岁以下儿童健康状况堪忧。2010年我国农村5岁以下儿童存在低体重和生长迟缓现象。儿童超重和肥胖率逐年升高,2010年全国5岁以下儿童超重和肥胖发生率已达7.1%。

老年人是有着特殊营养需求的另一群体。老年人进食量减少,但对蛋白质、微量营养素的需求并没有降低;这就要求营养素密度更高的食物。对于老年人而言,食物不仅是满足生理活动的基本需求,还应有预防和延缓疾病发展的健康功能。我国于1999年进入老年型社会,2010年第六次人口普查结果显示,我国60岁以上人口1.78亿,占总人口的13.3%,预计到2020年将达到2.43亿,占总人口的18%。由于城乡经济状况和公共卫生服务水平的差异,生活在城市和农村老年人的营养健康问题也有所不同。广大农村地区,老年人食物摄入不足,膳食质量不高,近20年来,贫血患病率无明显降低,仍然在30%左右,膳食维生素D、钙等微量营养素缺乏的问题也日益突出;大城市地区,老年人膳食能量摄入过高,油盐摄入过量,导致超重、肥胖以及多种慢性疾病患病率快速上升,如高血压患病率近70%、超重肥胖率超过30%、糖尿病患病率近25%。所以,对农村老年人,更需要注意营养不良的问题;对于城市老年人,需要更加关注营养过剩问题。

食品加工业确实应该向老年人提供更方便的营养食品,但对所有人群来讲,都是首要提倡通过平衡膳食来改善营养,该原则同样适用于老年人。中国人的饮食以居家为主,食物多是在家庭内烹调的,所以,要让老年人拥有一定的营养知识来正确选择适合他们营养需求的食物。当然,这些营养知识不应该是从商业广告渠道获得的,中国营养学会应该针对不同区域制订细化的《老年人膳食指南》,个体化膳食指导不能仅停留在食物数量的层面上,要转化为具有可操作性的食谱。当然,对于某些特殊营养素,如维生素D,由于老年人缺乏足够的户外活动,可能需要使用膳食营养补充剂。另外,不能孤立地看待老年人的营养改善问题,需要系统性地建设。比如,现在虽有老年餐桌,但往往缺乏来自营养师的专业指导,导致老年餐桌提供的食物并不一定符合老年人的营养需要。

(责任编辑:秋彤)

2026-02-04

2026-02-03

2026-02-03

2026-02-03

2026-02-03

2026-02-03